Thermochemische Batterien – Die Zukunft der Wärmespeicherung?

Verlustarme Speicherung überschüssiger Solarwärme für die Nutzung im Winter Dieser Artikel beschreibt einen innovativen Systemansatz, der das Potenzial thermochemischer Speicher für die saisonale Gebäudebeheizung verdeutlicht. Die vorgestellte Lösung basiert auf einer praxisnahen Überlegung zur langfristigen Nutzung erneuerbarer Wärme.

Ing. Homam Alhelwani

8/2/20252 min read

Thermochemische Speichertechnologien – Effiziente Lösung zur Langzeitspeicherung von Solarwärme

Die effiziente Speicherung von Solarwärme über Wochen oder sogar Monate stellt eine der größten Herausforderungen in der modernen Energietechnik dar. Thermochemische Speichertechnologien bieten hierfür eine vielversprechende Lösung.

Was sind thermochemische Batterien?

Thermochemische Batterien speichern Wärme nicht in Form von Temperatur, sondern als chemisch gebundene Energie – konkret in den Bindungen chemischer Verbindungen. Diese Technologie basiert auf reversiblen chemischen Reaktionen zwischen zwei Komponenten (z. B. einem Salz und Wasser).

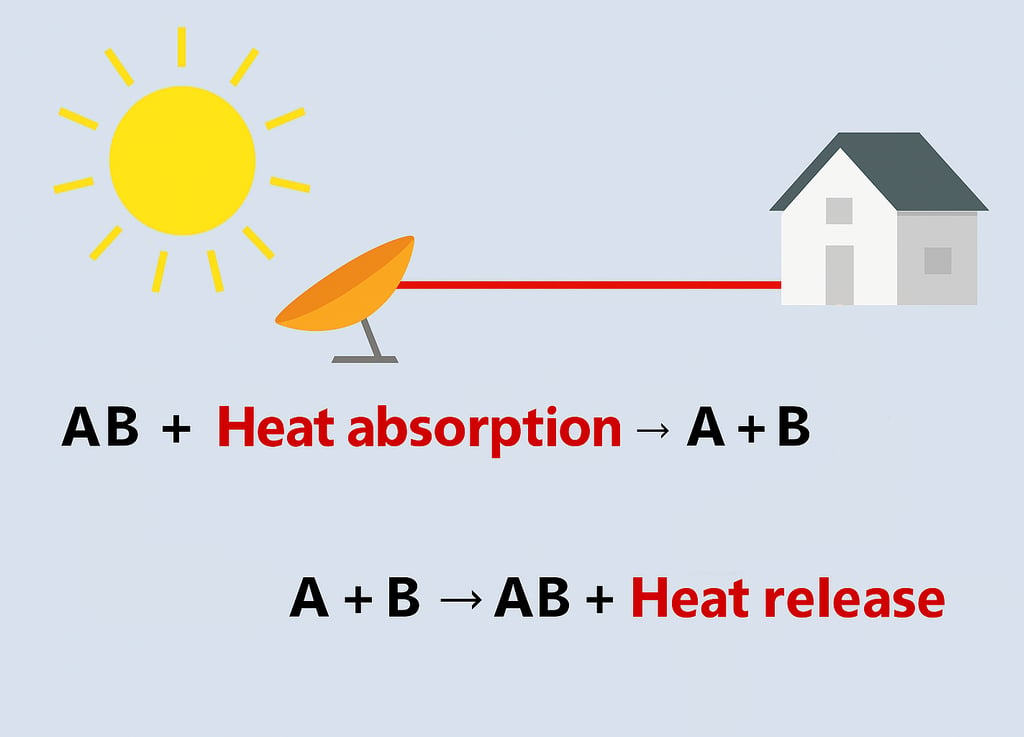

Grundprinzip:

Laden (Wärmespeicherung): AB + Wärme → A + B

Beispiel: Dehydratisierung von Magnesiumsulfat

MgSO₄·7H₂O + Wärme → MgSO₄ + 7H₂OEntladen (Wärmefreisetzung): A + B → AB + Wärme

Beispiel: Hydratisierung

MgSO₄ + 7H₂O → MgSO₄·7H₂O + Wärme

Diese Prozesse sind vollständig reversibel und ermöglichen eine nahezu verlustfreie Speicherung über lange Zeiträume. Im Gegensatz zu sensiblen oder latenten Wärmespeichern, bei denen Wärmeverluste unvermeidlich sind, weisen thermochemische Speicher praktisch keine Selbstentladung auf.

Auswahl geeigneter Materialien

Die Effizienz thermochemischer Speicher hängt entscheidend von den verwendeten Materialien ab. Einige Beispiele:

Magnesiumsulfat (MgSO₄) – Energiedichte ca. 800 kWh/m³, kostengünstig, ungiftig und verfügbar.

Lithiumchlorid (LiCl) – Energiedichte bis zu 1200 kWh/m³, jedoch teuer und hygroskopisch.

Strontiumbromid (SrBr₂) – Energiedichte ca. 900–1100 kWh/m³, sehr hohe Speicherdichte und gute Rückreaktion.

Zum Vergleich: Ein Standard-Latentspeicher mit Paraffin erreicht lediglich 50–80 kWh/m³.

Berechnungen zeigen, dass ein Speichervolumen von nur 3–4 m³ eines geeigneten Salzes ausreicht, um ein gut gedämmtes Einfamilienhaus für den gesamten Winter zu beheizen.

Vorteile und Potenzial

Ein thermochemischer Speicher bietet folgende Vorteile:

Langfristige Speicherung ohne nennenswerte Verluste

Kompakte Bauweise durch hohe Energiedichte

Möglichkeit zur ganzjährigen Nutzung in Kombination mit Solarthermie

Durch die Integration in Systeme mit Photovoltaik, Solarthermie und Absorptionskühlung kann die gespeicherte Energie nicht nur für Heizzwecke im Winter, sondern auch zur Kühlung im Sommer genutzt werden.

Stand der Forschung

Derzeit wird diese Technologie intensiv erforscht. Prototypanlagen, wie die an der Universität Lleida oder am DLR, zeigen hohe Effizienzwerte. Forschungsprojekte wie HYBUILD oder THERMOS konzentrieren sich auf die Entwicklung modularer Systeme für den Gebäude- und Industriesektor.

Die aktuellen Herausforderungen liegen in der Optimierung der Reaktionskinetik, der Senkung der Kosten und der Erhöhung der Zuverlässigkeit über viele Ladezyklen hinweg.

Rechenbeispiel zur Effizienz

Ein Einfamilienhaus mit einer Dachfläche von 100 m² erhält in Deutschland jährlich rund 100.000 kWh an solarer Einstrahlung.

Unter der Annahme einer Nutzung von 80 m² Dachfläche mit einem Wirkungsgrad von 70 % ergibt sich eine nutzbare thermische Energie von 56.000 kWh.

Wenn 75 % dieser Energie erfolgreich gespeichert und wieder abgegeben werden, stehen 42.000 kWh für Heizzwecke zur Verfügung – mehr als das Dreifache des jährlichen Wärmebedarfs eines gut gedämmten Hauses (ca. 15.000 kWh).

Fazit

Thermochemische Speichertechnologien nutzen die Energie chemischer Bindungen, um Wärme kompakt, effizient und nahezu verlustfrei zu speichern. Sie bieten ein enormes Potenzial für die Energiewende, insbesondere im Gebäudebereich, und stellen einen vielversprechenden Ansatz für die nachhaltige Nutzung von Solarenergie dar.